・支え合い・共に生きる町づくりの実現に向けての活動

・「共生の家」建築家:白井原太氏

・設計監理:野澤工務店

・2019年4月着工~6月完成

◆白井原太さんからのメッセージ

最近“文化の継承”について考えることが多くなってきている。

残念ながら文化というものは放ったままでは残っていくものではないと痛感しており、

人がその文化に能動的にかかわらないと残らない。

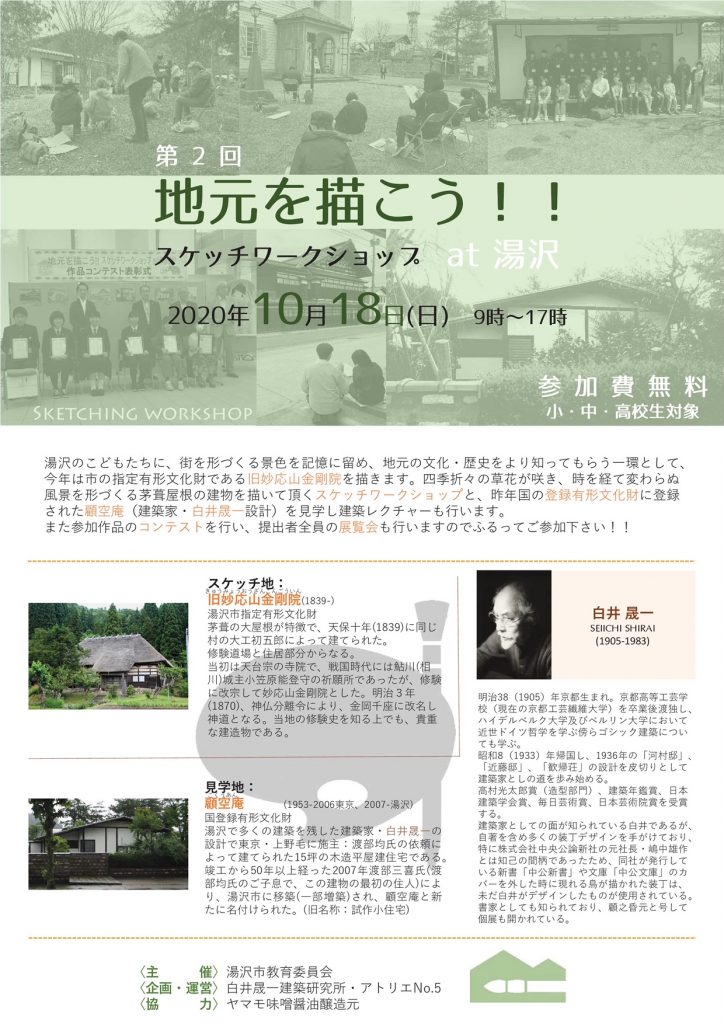

建築家を生業としている私は、祖父である白井晟一の建築作品をどう残していくか、という事に関わることがここ数年多くなっている。そんな事から建築イコール一つの“文化”と捉えてみる。

寡作の建築家であった祖父が数多く仕事を残した秋田県・湯沢市ではこれまで多くの仕事が岐路に立たされ解体されていった。5年前に解体された旧雄勝町役場は、解体の危機に直面した時、興味や関心が建築関係者に限られ、一般の人々には縁の薄い存在になっていた。

街を象徴である歴史ある酒蔵でさえも同じだった。

数年前から定期的に、ファーメンテーターズ・ウイーク(発酵者週間)という、湯沢を発酵都市として世界へ発信していこうというイベントが行われている。

酒、しょうゆ、みそといった発酵食品だけでなく、地域が誇る文化や自然、景観、建築なども、人の手と気持ちが加わり、活かしていくことにより発酵していくものと捉える。

それらを結び、つなげ、再編集し、内外に湯沢の良さを再認識してもらう起点となるイベントとなっている。

昨年のイベントで、ワークショップや晩さん会の会場として使用された四同舎(1959年、白井晟一設計)は10年前に酒造会館としての役割を終え、その後は利用される機会があまりなかったが、この日は老若男女、国籍を問わず人が集まり、ひととき生き生きと息を吹き返した。

建築は活かし、使われなければ魂の抜け殻になってしまう。様々な人がかかわる“共生”の場になることで、人と建築の関係が構築され、活かされていく。

それには、まちを形づくる景色を記憶にとどめ、地域の文化・歴史を再認識し、愛着を持ってもらう機会が必要であろう。

これからを担うこどもたちにそのような経験をしてもらおうと、スケッチワークショップを昨年から湯沢で開いている。

とりわけ建物や風景をスケッチするという行為は、対象物と向き合って対話をすることでもある。こどもたちが何年後かに自分の生まれ育った地域についてふと考えた時に、その“共生”の経験がよみがえり、「トポフィリア」(場所への愛着)として心のどこかに残っていくとすれば、それが一つの“文化の継承”と思う。

白井晟一建築研究所(アトリエNo.5)

白井原太